今日は、運営管理のR6第11問について解説します。

設備レイアウトに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 工程別レイアウトでは、各製品はそれぞれの加工順序に従って工程を移動するので、一般に各製品の進捗管理が容易である。

イ 製品別レイアウトでは、製品を製造する流れに沿って設備を配置し、各設備は一定期間同じ製品を加工するので、一般に自動化が容易である。

ウ 製品別レイアウトを採用すると、工程別レイアウトを採用する場合に比べて、一般に製品が完成するまでに必要な運搬距離が長くなる。

エ 多品種を扱う職場において工程別レイアウトを採用すると、製品別レイアウトを採用する場合に比べて、一般に各設備の稼働率は低くなる。

解説

設備レイアウトに関する問題です。

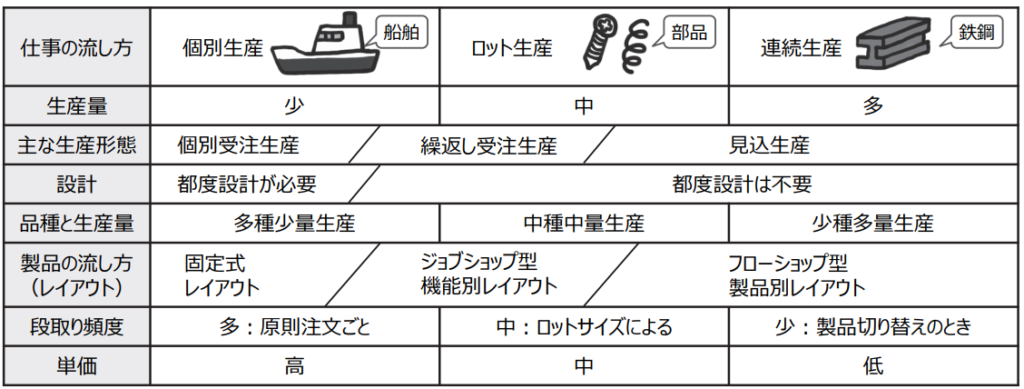

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:工程別レイアウトでは、各製品はそれぞれの加工順序に従って工程を移動するので、一般に各製品の進捗管理が容易である。

→誤り。

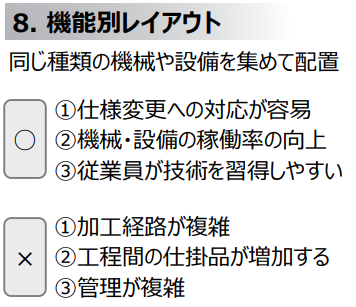

工程別レイアウトは、機能別レイアウトとも呼ばれ、多種少量生産でよく用いられる方法です。

同じ種類の機械や設備を集めて配置します。

そのため、製品は複数の工程を飛び回って移動する必要があり、流れが複雑になります。結果として、各製品の進捗管理はむしろ難しくなる傾向があります。

したがって、「進捗管理が容易である」という記述は誤りです。

選択肢イ:製品別レイアウトでは、製品を製造する流れに沿って設備を配置し、各設備は一定期間同じ製品を加工するので、一般に自動化が容易である。

→正しい。

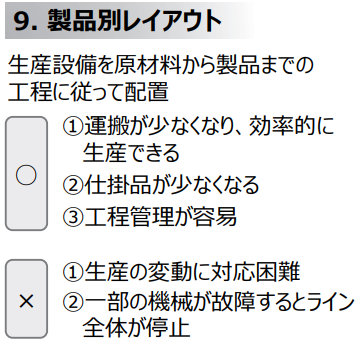

製品別レイアウトは、フローショップ型レイアウトともいい、少種多量生産で多く用いられるレイアウト方法です。

生産設備を原材料から完成品までの工程に従って配置する方法ですので、ライン化・自動化による効率化が図られます。

選択肢ウ:製品別レイアウトを採用すると、工程別レイアウトを採用する場合に比べて、一般に製品が完成するまでに必要な運搬距離が長くなる。

→誤り。

製品別レイアウトでは、製造の流れに沿って設備が並べられているため、運搬距離は短くなる傾向にあります。

一方、工程別レイアウトは、工程ごとに設備が分散配置されており、製品は工程間を大きく移動する必要があるため、運搬距離が長くなります。

選択肢エ:多品種を扱う職場において工程別レイアウトを採用すると、製品別レイアウトを採用する場合に比べて、一般に各設備の稼働率は低くなる。

→誤り。

工程別レイアウトは、多品種少量生産に対応しやすく、同じ機械を複数製品に使い回せるため、稼働率は比較的高くなります。

逆に、製品別レイアウトでは、特定製品専用に設備が配置されるため、製品の種類が多くなると切替が多くなり、稼働率は低下しやすいです。

まとめ

ア ❌ 工程別レイアウトでは流れが複雑なため、進捗管理は難しい。

イ ✅ 製品別レイアウトは自動化・ライン化がしやすい。正解。

ウ ❌ 製品別レイアウトは運搬距離が短くなる傾向にある。

エ ❌ 工程別レイアウトは設備の共用により稼働率が高くなりやすい。

以上から、正解は選択肢イとなります。

生産形態や生産方式は2次試験でも必須の知識になりますので、1次試験のうちに各方式の特徴とメリット・デメリットを確り覚えるようにしておきましょう。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編

好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!