今日は、経済学・経済政策のR5(再試)第10問(2)について解説します。

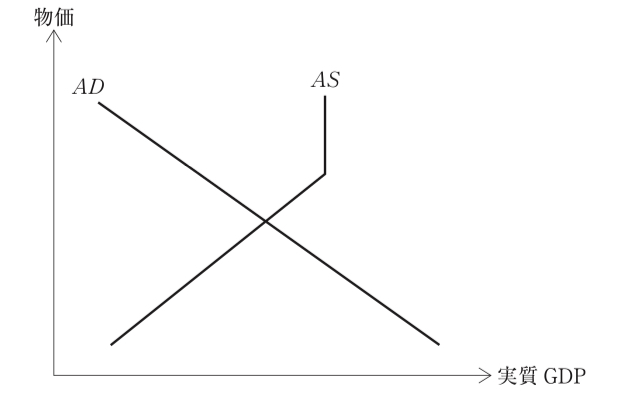

下図は、総需要曲線ADと総供給曲線ASを描いている。この図に基づいて、下記の設問に答えよ。

AS曲線に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 名目賃金率が下方硬直的であるとき、物価の上昇に伴う実質賃金率の低下は、労働需要の増加による生産量の増加を通じて総供給を増加させる。このとき、AS曲線の傾きは右上がりになる。

b 完全雇用水準では、物価が上昇したとしても実質賃金率は変わらず、労働投入の水準は変わらない。したがって、生産量も増えず、AS曲線は垂直である。

c 資本ストックが増えると、AS曲線は左にシフトする。

〔解答群〕

ア a:正 b:正 c:正

イ a:正 b:正 c:誤

ウ a:正 b:誤 c:誤

エ a:誤 b:正 c:誤

オ a:誤 b:誤 c:誤

解説

AD-AS曲線に関する問題です。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

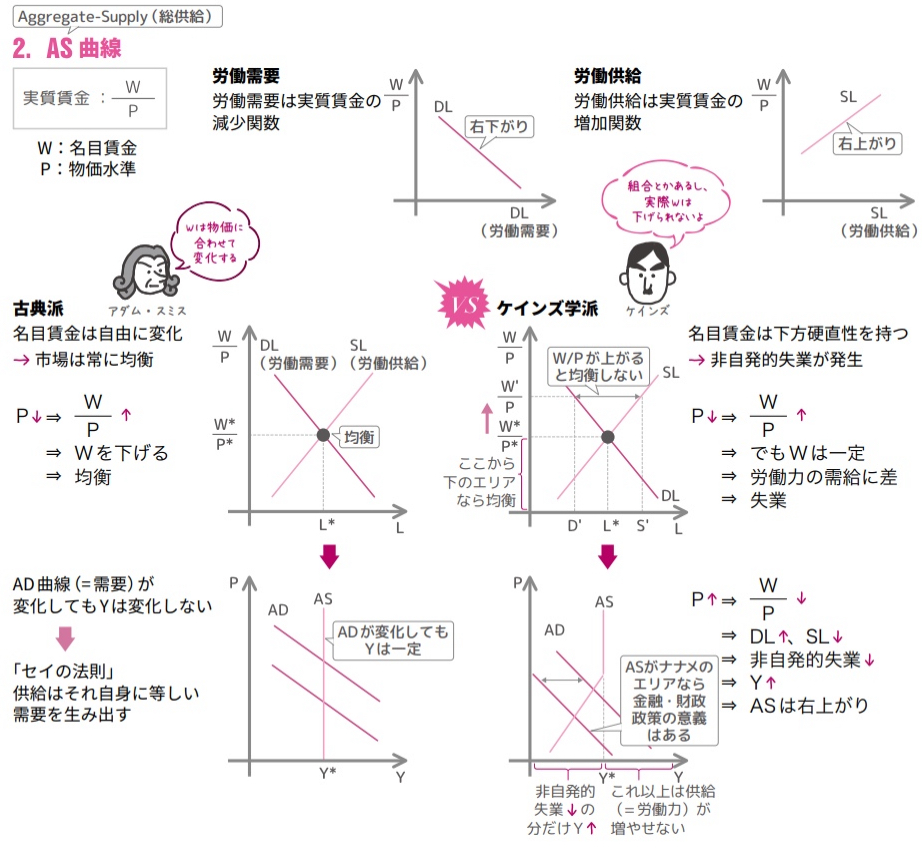

AS 曲線とは、労働市場を均衡させる国民所得と物価の組み合わせを表す曲線です。AS曲線のASとはAggregate-Supply(総供給)を表します。

AS曲線を考えるにあたり、まず労働市場の需要と供給について考えます。労働市場の需要と供給を考える場合は、縦軸に実質賃金、横軸に労働需要または労働供給の量をとります。実質賃金とは、名目賃金Wを物価水準Pで割った、W/Pとして表すことができます。

労働需要は実質賃金の減少関数、つまり右下がりの曲線として表すことができます。これは、賃金が上がると企業は支払わなければいけない費用が増え、企業の生産性が下がり労働者を雇いたいと思う企業が減り、逆に賃金が下がると企業は支払わなければいけない費用が減るので生産性が上がり、多くの労働者を雇いたいと思うためです。

労働供給は実質賃金の増加関数、つまり右上がりの曲線として表すことができます。これは、賃金が上がると、その賃金であれば働きたいと考える労働者が増え、賃金が下がるとその賃金で働きたいと考える労働者が減るためです。

労働市場の需要と供給を均衡させる国民所得と物価は、以上の需給が均衡する点で決定されますが、均衡点がどのようになるのかについては、古典派とケインズ学派という2つの異なる考え方があります。古典派とケインズ学派では、名目賃金の下方硬直性があると考えるか、ないと考えるかという点が異なります。名目賃金の下方硬直性とは、給料の額面は一度上がると下がらないという性質のことです。古典派は、名目賃金は物価に合わせて自由に変動するという考え方をとりますが、ケインズ学派は、名目賃金には下方硬直性があり物価に合わせて自由に下げることはできないという考え方をとります。

それでは選択肢をみていきましょう。

a:その通りです。名目賃金率が下方硬直的というのは、ケインズ学派の考え方となります。実質賃金率が下がると、その分だけ多くの雇用が必要になるので、労働需要の増加による生産量の増加を通じて総供給を増加させます。それによりGDPが増加するため、AS曲線は右上がりになります。

b:その通りです。完全雇用水準はAS曲線が垂直になります。この場合、物価が上下するとそれに合わせて名目賃金率も上下するため、実質賃金率は変化しません。

c:誤りです。資本ストックが増えるとAS曲線は右にシフトします。

以上から、a:正 b:正 c:誤 なので、

正解は選択肢イとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編

好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!