今日は、令和6年度 第24問について解説します。

Aを賃貸人、Bを賃借人として令和4年12月1日に締結された期間2年の建物賃貸借において、個人であるCはBから委託を受けてAと連帯保証契約を同日締結した。この事案に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 保証契約は書面により締結されなければならないため、同契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされても無効である。

イ Bが賃料の支払を遅滞した場合、AがCに対して連帯保証債務の履行を請求するためには、AB間の賃貸借契約を解除しなければならない。

ウ AC間の連帯保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、極度額を定めなければ効力を生じない。

エ CがAに対して主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することを請求した場合、Aには情報提供義務がある。

1 ア、イ

2 ア、ウ

3 イ、エ

4 ウ、エ

解説

保証(連帯保証)に関する問題です。

それではさっそく選択肢をみていきましょう。

選択肢 ア

保証契約は書面により締結されなければならないため、同契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされても無効である。

×不適切です。

保証契約は、書面で締結されなければ効果を生じません。

ただし、電磁的記録によって締結されたときは、書面によってされたと同様に効果があります。

つまり、保証契約は書面により締結されなければなりませんが、同契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされても書面によってされたとみなされ、有効です。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 イ

Bが賃料の支払を遅滞した場合、AがCに対して連帯保証債務の履行を請求するためには、AB間の賃貸借契約を解除しなければならない。

×不適切です。

保証人(C)は、債務者(借主B)が債務を履行しない(賃料を支払わない)ときに、その履行をする(かわりに賃料を支払う)責任を負います。

保証契約は、賃貸借契約とは別個の契約であり、債権者(貸主A)が保証人に履行を請求するにあたって賃貸借契約を解除しなければならないという決まりはありません。

つまり、Bが賃料の支払を遅滞した場合、AはCに対して連帯保証債務の履行を請求することができます。よってこの選択肢は不適切です。

選択肢 ウ

AC間の連帯保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、極度額を定めなければ効力を生じない。

〇適切です。

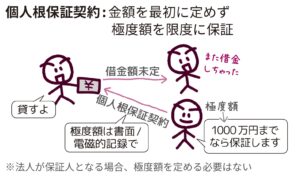

根保証は、一定の範囲に属する不特定の債務を保証するものです。

賃貸借契約における保証は、滞納家賃や違約金など具体的な支払額が事前に確定していないため、一般に根保証契約となります。

個人が保証人となる場合、極度額を定めなければその保証契約は無効となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

選択肢 エ

CがAに対して主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することを請求した場合、Aには情報提供義務がある。

〇適切です。

保証人保護の観点から、債権者は保証人の請求があれば、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、不履行の有無並びにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければいけません。

これは民法に定められている義務ですので、情報提供を拒むことはできません。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

以上から、正しい選択肢の組合せはウとエですので、正解は選択肢④ となります。

ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。

★関連解説★

2024年度版 一発合格まとめシート

2025年版は準備中です。