今日は、令和1年度 第18問について解説します。

賃料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

① 賃料債権は、権利を行使できることを知った日から5年、または権利を行使できる日から10年で消滅時効に服する。

② 借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。

③ 貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。

④ 借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。

解説

賃料に関する問題です。

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

選択肢 ①

賃料債権は、権利を行使できることを知った日から5年、または権利を行使できる日から10年で消滅時効に服する。

〇適切です。

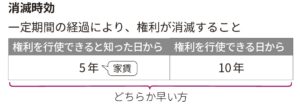

時効とは、一定期間の経過により権利を取得したり、権利が消滅したりする制度です。

選択肢の説明の通り、賃料債権は、権利を行使できることを知った日から5年、または権利を行使できる日から10年で消滅時効に服することになりますので、この選択肢は不適切です。

選択肢 ②

借主が滞納賃料の一部を支払った場合で、弁済充当の合意がないときは、支払われた賃料は費用、利息、元本の順番で充当される。

〇適切です。

当事者間に弁済の充当に関する合意がない場合、弁済金は①費用、②利息(遅延損害金)、③元本の順に充当されます(これを「法定充当」といいます)。

選択肢の説明どおりですので、この選択肢は適切です。

選択肢 ③

貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができる。

〇適切です。

貸主が賃料の受領を拒む場合、借主は供託によって債務を履行したものとみなされ、債務不履行責任(遅延利息など)も免れます。

選択肢の説明のとおり、貸主が賃料の受領を拒絶している場合、借主は賃料を供託することにより、債務不履行責任のみならず賃料支払義務を免れることができますので、この選択肢は適切です。

選択肢 ④

借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を分割債務として負担する。

×不適切です

住宅の使用収益は分割できない性質のものであるため、それに対応する賃料債務も「不可分債務」とされています。

したがって、借主が複数いる場合でも、各借主は賃料全額を支払う義務を負うことになります。

つまり、借主の地位を複数人が共に有する場合、各借主は賃料支払債務を不可分債務として各借主が全額負担します。よってこの選択肢は不適切です。

以上から、正解は選択肢①となります。

※民法の改正に伴い、選択肢①を改題しております。

本試験での出題「選択肢①:賃料が定期給付債権として定められておらず、かつ商法の適用がない場合、年の消滅時効に服する。」

2024年度版 一発合格まとめシート

2025年版は準備中です