今日は、運営管理 R5 第37問 について解説します。

商品コード(GTIN)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア GTIN-13 が設定されていない商品に対して、事業者が社内管理のために、国コードに当たる部分に 20~29 を用いて設定するコードをインストアコードという。

イ GTIN-13 が設定されている商品を複数個まとめて包装したパッケージにGTIN-14 を設定する場合、元の GTIN-13 と設定後の GTIN-14 で異なるのは先頭の 1 桁のみである。

ウ GTIN-13 は、インジケータ、GS1 事業者コード、商品アイテムコード、チェックデジットで構成されている。

エ GTIN は GS1 標準の商品識別コードの総称であり、GTIN- 8 、GTIN-10、GTIN-12、GTIN-13、GTIN-14 の 5 つの種類がある。

オ 日本の事業者に貸与される GS1 事業者コードは、先頭の 2 桁が 45、47 または49 で始まる。

解説

商品コード(GTIN) に関する問題です。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:GTIN-13 が設定されていない商品に対して、事業者が社内管理のために、国コードに当たる部分に 20~29 を用いて設定するコードをインストアコードという。

→ 正しい

インストアコードとは、そのお店だけで発行するバーコードのことです。

GS1事業者コードは不要であり、ソースマーキングと区別するため、JANコードの先頭は02もしくは20番台(20 ~ 29)から始まります。

選択肢イ:GTIN-13 が設定されている商品を複数個まとめて包装したパッケージにGTIN-14 を設定する場合、元の GTIN-13 と設定後の GTIN-14 で異なるのは先頭の 1 桁のみである。

→ 誤り

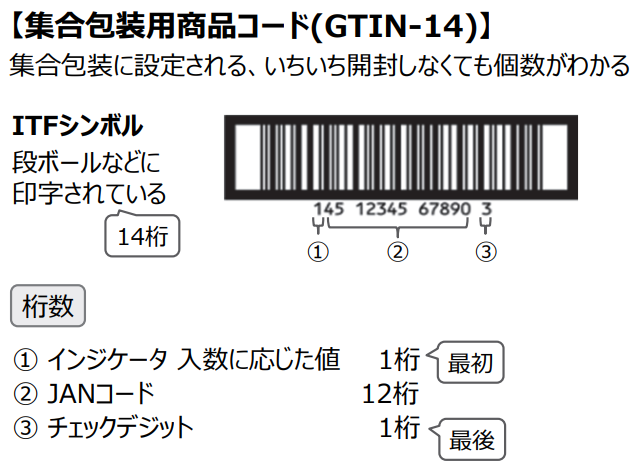

GTIN-14は以下の構成になっています:

先頭1桁:インジケータ(内容数量などを示す)

中間12桁:GTIN-13の前12桁(チェックデジットを除いた部分)

最後の1桁:GTIN-14用の再計算されたチェックデジット

よって、GTIN-13とGTIN-14の違いは「先頭の1桁(インジケータ)」と「最後の1桁(チェックデジット)」の2箇所です。

選択肢ウ:GTIN-13 は、インジケータ、GS1 事業者コード、商品アイテムコード、チェックデジットで構成されている。

→ 誤り

GTIN-13の構成要素は以下の通りです:

GS1事業者コード

商品アイテムコード

チェックデジット

インジケータはGTIN-14にのみ用いられる構成要素であり、GTIN-13には含まれていません。

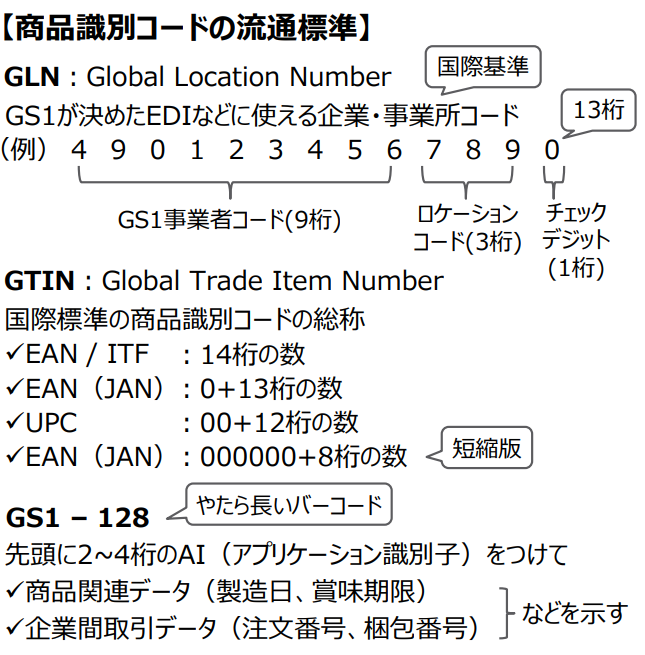

選択肢エ:GTIN は GS1 標準の商品識別コードの総称であり、GTIN-8、GTIN-10、GTIN-12、GTIN-13、GTIN-14 の 5 つの種類がある。

→ 誤り

GTINの種類は「GTIN-8、12、13、14」の4つで、GTIN-10は存在しません。

選択肢オ:日本の事業者に貸与される GS1 事業者コードは、先頭の 2 桁が 45、47 または49 で始まる。

→ 誤り

日本でGS1事業者コードとして用いられる先頭の番号は、「45」または「49」です。

「47」は日本を示すコードではありません。

✅ まとめ

選択肢ア(正):20~29を用いた社内コード=インストアコード。正しい。

選択肢イ(誤):GTIN-13とGTIN-14では先頭と末尾の2桁が異なるため誤り。

選択肢ウ(誤):GTIN-13にインジケータは含まれず誤り。

選択肢エ(誤):GTIN-10は存在せず誤り。

選択肢オ(誤):「47」は日本のGS1コードではなく誤り。

以上から、正解は選択肢アです。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編

好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!