今日は、経済学・経済政策のR5(再試)第9問(2)について解説します。

小国、完全資本移動、静学的な為替レート予想、資産効果の捨象を仮定したマンデル=フレミング・モデルに基づき、マクロ経済政策(財政・金融政策)の効果を考える。

変動為替レート制下における貨幣供給拡大の効果に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

a 為替レートは減価する。

b 純輸出は減少する。

c 投資支出は増加する。

d 消費支出は増加する。

〔解答群〕

ア a:正 b:正 c:誤 d:正

イ a:正 b:誤 c:正 d:正

ウ a:正 b:誤 c:誤 d:正

エ a:誤 b:正 c:正 d:誤

オ a:誤 b:誤 c:正 d:誤

解説

IS-LM-BP分析(マンデル・フレミングモデル)に関する問題です。

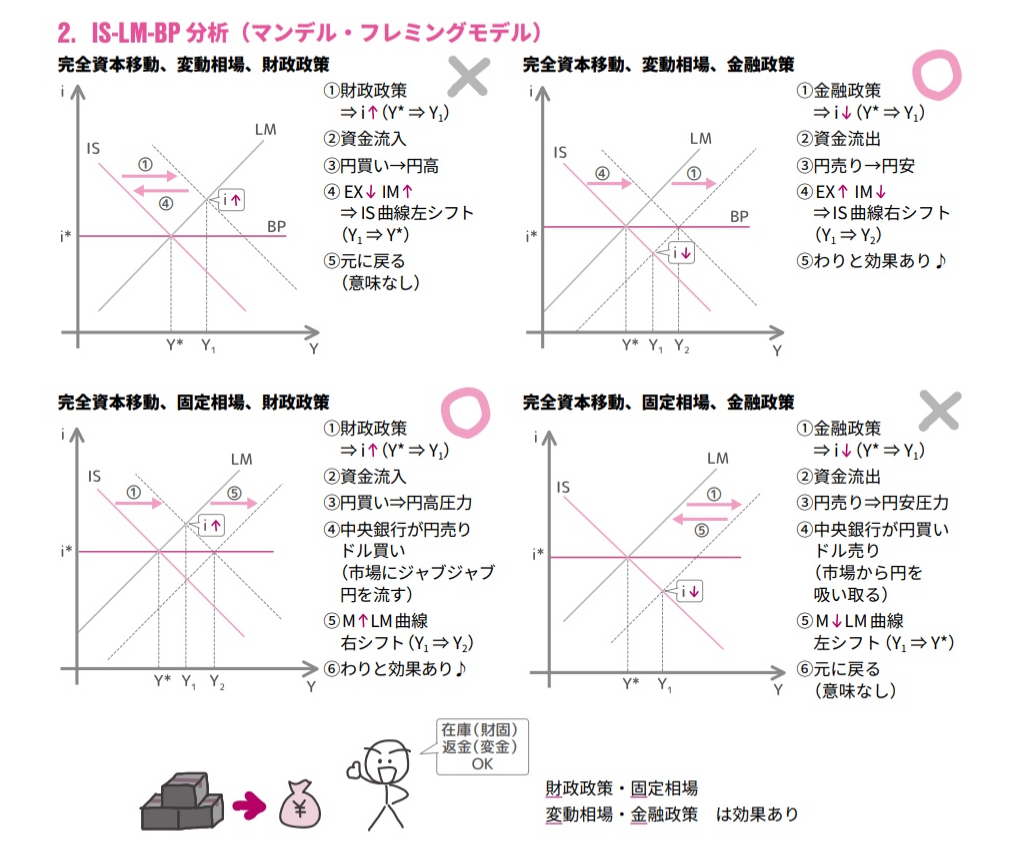

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

診断士試験では、主に完全資本移動の場合の財政政策、金融施策の効果の有無について問われますので、その部分に絞って説明します。

結論だけを覚えても良いのですが、風が吹けば桶屋が儲かる式のストーリーで覚えると理解がしやすくなるでしょう。以下では、日本と米国の取引を仮定し、国内を円、海外をドルとして説明します。

完全資本移動、変動相場のときの財政政策の効果:効果なし

①拡張的な財政政策を行うとIS曲線が右にシフトし、均衡国民所得がY*からY1に増加するとともに利子率iも増加します。

②利子率iが増加すると、国内の高い利子率を求め資金が流入します。

③資金流入に伴い円が買われるため円高になります。

④円高になると輸入が増え、輸出が減りますので、IS曲線が左にシフトし、均衡国民所得Y1からY*に減少します。

⑤IS曲線は元の位置に戻り、財政政策の効果はなくなります。

完全資本移動、変動相場のときの金融政策の効果:効果あり

①拡張的な金融政策を行うとLM曲線が右にシフトし、均衡国民所得がY*からY1に増加するとともに利子率iは低下します。

②利子率iが低下すると、海外の高い利子率を求め資金が流出します。

③資金流出に伴い円が売られるため円安になります。

④円安になると輸出が増え、輸入が減りますので、IS曲線が右にシフトし、均衡国民所得Y1からY2に増加します。

⑤均衡国民所得が増加するため、金融政策の効果は高まります。

それでは選択肢をみていきましょう。

a:その通りです。拡張的金融政策を行うと利子率が下がるので円安になります。

b:誤りです。円安になると輸出が増えます。

c:誤りです。確かに利子率が下がると借入れがしやすくなり投資支出は増えますが、それはIS-LM分析の話であって、IS-LM-BP分析では投資支出のことは出てきません。

d:その通りです。均衡国民所得が増加するため、消費支出が増加することになります。

以上から、a:正 b:誤 c:誤 d:正 なので

正解は選択肢ウとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編

好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!