今日は、経営法務 R5(再試)第11問について解説します。

意匠法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から 25 年をもって終了するが、この期間を更新する制度が意匠法には設けられている。

イ 意匠権者は、業として登録意匠の実施をする権利を専有するが、登録意匠に類似する意匠を業として実施する権利までは専有しない。

ウ 意匠登録出願前に外国で頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠は、意匠登録を受けることができない旨が、意匠法に規定されている。

エ カーネーションの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるため、意匠登録の対象となる場合はない。

解説

意匠法に関する問題です。

それでは選択肢をみていきましょう。

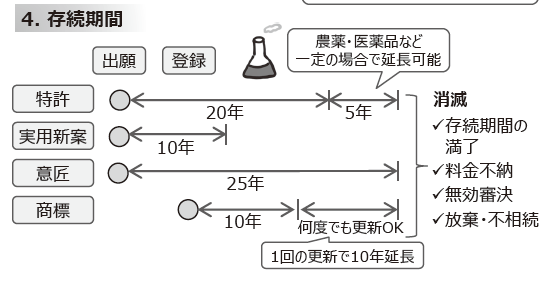

選択肢ア:誤りです。意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から 25 年という点は正しいですが、意匠にはこの期間を更新する制度はありません。

なお、更新制度は特許にのみ存在し、具体的には農薬や医薬品のように認可を得るために時間がかかるものや、特許権の設定登録が遅くなった場合など、⼀定の場合には5年を限度として存続期間の延⻑が認められています。

まとめシートでは、以下の通り解説しています。

よって、この選択肢は×です。

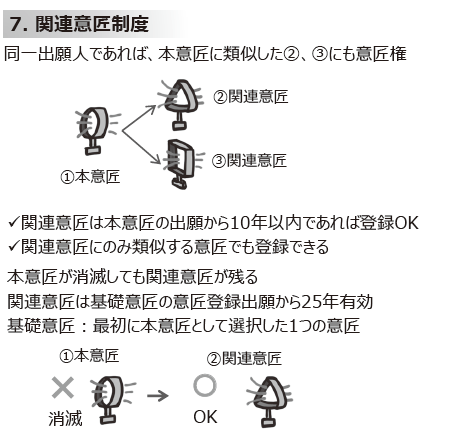

選択肢イ:誤りです。意匠法には、関連意匠という制度があります。関連意匠とは、本意匠に類似する意匠について意匠登録を受けることができるものです。意匠権は類似形態にもその効⼒が及ぶため、本来であれば類似形態の意匠登録はできませんが、関連意匠は、同⼀出願⼈であれば1つの意匠に類似する複数の意匠についてもその登録を認めるものです。

よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:その通りです。意匠法では、次のように規定されています。

工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

・意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

つまり、日本国内又は外国において公然知られた意匠については意匠登録を受けることができません。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢エ:誤りです。意匠の定義として、物品の形状、模様、⾊彩、または、これらの結合であって視覚を通じて美感を起こすものでとされています。

また、⼯業上の利⽤可能性、新規性、創作⾮容易性があることをその要件としています。

よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

◆ブログ村参加しています◆

気に入っていただけたら、クリックお願いします!

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編

好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!